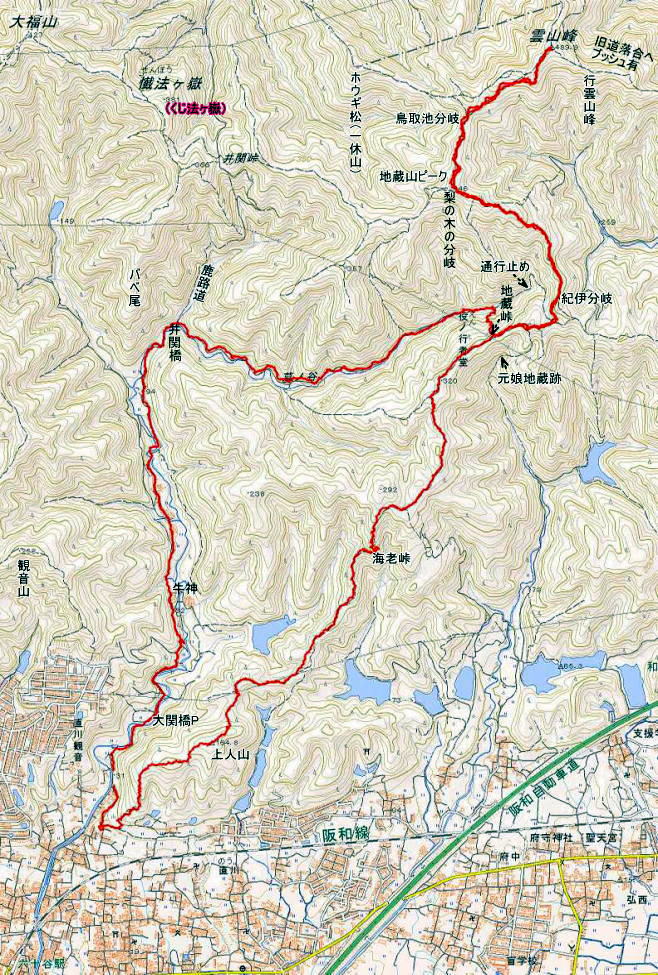

紀泉高原 上人山と雲山峰、行者堂を下る 2025/04/12 ショウタン  一人の高齢者が直川道の海老峠と地蔵峠間に休憩する所が欲しいと言う 希望場所は何処だろうと下見程度に青少年の森に向かう 現場調達のできる倒木等が有ればとユックリと登った なるほど、私も高齢者という仲間に入り、この傾斜は疲れるとか体感しながら登った 所が途中で私の尊敬する登山家の玉岡憲明氏の訃報が入った 二度ほど紀泉高原の思い出が有り、その時の一つ雲山峰を慰霊登山と切り替え登った 玉岡憲明氏   ヤマレコ記事にリンク |

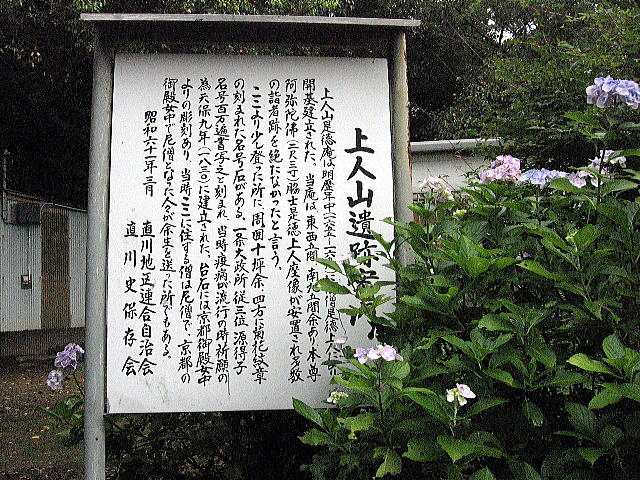

六十谷駅から千手川沿いを歩き、観音橋の先の山裾への分岐から上人山に登る  おきの地蔵は上人山是徳庵 跡に有ります 上人山是徳庵は尼寺でした 歴史的には古い寺だそうで歴史は地元の方が書かれた看板に書かれています   少し登れば巨大な名号石が有り、石の下には銀i壱千貫が埋められていると言う W 登山道を整備してくださる方は何人かはいたが、現在は女性の方で85歳になられる 何人かが標識ロープなどを目印に設置され道は分かりよい    山頂はアサギマダラが飛来する為にフジバカマが植えれれその整備もなされている 私もアサギマダラの時期は時々登りそれを観察する アサギマダラの時期には小鳥も多くなり山は賑やかだ その山の斜面には、たこつぼと呼ばれる穴が掘られ1945年の終戦前に、 製鉄所に飛来する飛行機を撃ち落とすと言うことで機銃を構えた兵隊さんたちが掘ったものだそうだ 当時の寺には兵隊さんがいたという  ヒヨドリバナが咲く山頂 ヒヨドリバナが咲く山頂 |

| 山頂を超え標識やマークで直川道へと入る マア踏み跡を追う 北側に下れば標識が出る     電線下の間伐で紀泉高原縦走路が見えている 直ぐに見えなくなるだろうが、大福山が見晴らせる |

| 兎に角道なりだ 各所には道標やテープ、踏み跡も濃い     海老峠には5人ほどが休んでいた 娘地蔵は見晴らしもよく桜や見たことが無い花が咲く 電話が鳴った 予定ではここから、行者堂に下る予定だった ショウタン、玉岡さんが亡くなられたと言う 覚悟はしていたが101歳だ 年に不足はないが、やはり悲しい 思い出の濃い雲山峰に慰霊登山と切り替えた   玉岡さんと友人の山上皓一郎さん 記憶に濃い 雲山峰に登った時の記事 |

| 玉岡さんとの出会いは、大峰が世界遺産に登録された年だ 2004年7月7日だ 梅雨が始まっりその中に晴れ間に、順峰で山伏が金峯山寺に着くと言う 行者問答などが有りその横に座った老山伏が玉岡さんだった ご縁とその後新宮山彦ぐるーぷに縁ができた |

| 山行と関係は無いが思い出は次々に出た 道成に登る 行者堂分岐は道が崩落で通行止めで、このルートの道の痛みを補修してくださっていた方達も今はいない 道は荒れだしている 紀伊分岐に海老峠で休憩していた方達がいた     行者堂分岐は通行止め 紀伊分岐 紀泉高原青少年の森広場 |

| 休憩もなく雲山峰に向かう 自然に生えたた、梨の木は満開の花を咲かす ヤマレコは地蔵山分岐などと書かれているが名などない 何時のころか、分岐真上の図根点は最高カ所だろうが、山頂ではない わずかに低い所に北側が山頂のとされている    梨の木の花 図根点 地蔵山山頂 縦走路に出て雲山峰に向かう   三等三角点天下森だ 少し以前まで、点名など記せば山名との違いからすぐにそれが無くなった 習字の達人に三角点、点名と山名を記して頂いてからそれが無くなった 今年の気温はややこしく木々の芽出しは遅い タカノツメの芽が綺麗に出ていた コシアブラのようにはいかないが、山野草の天ぷら材料としてよく食べられている 昼食の用意は無かった 行動食のパンをかじり、玉岡さんが登ったルート下ろうと考えたが、自信もなく通常ルートで行者堂にゆく    地蔵峠は紀伊村と直川村の境界でした 町石も残るが境界票も残っている 行者堂はひっそりとしていた |

| 墓の谷林道を下る 当時の玉岡さんは確か79歳だった 今の私より二歳ほど上だったのだろう あの元気さは何処から沸き上がったのだろうか    久々にアナグマが出た おっとりと構えるアナグマだ 私が5mほど近づいてのこのこと山肌に登る ホタルカズラが綺麗に咲いている 今思えば玉岡さんは野草の花の事はあまり話さなかった 井関橋で一休みだ 井関橋の角には18丁石が有った いつの間にか水害で消えたが、場所は18丁と呼ばれていたし、私が幼少のころはまだ民家が建っていた 縁日には屋台が出たり、18丁で祖母にうどんを食べさせてもらった記憶が出る |

| 直ぐに奥畑に出る 奥畑も民家は残るがほぼ空き家で2軒が残っている その方の一人が、台風で飛ばされた小川地蔵の屋根を修復してくださっていた   大関橋は静かだ 車は無い 道横にはオドリコソウが群生する 希少種なら保護もされるだろうが、毎年刈り取られても春には芽を出す強い花だ  一人あれこれと思いだしながらの山行だ |

| 紀泉高原の道 |