尾鷲道 マブシ嶺は俗称、雷峠と呼ばれていたようだ 2025/08/14 山行記録へをクリックでヤマレコ記事に飛びます 👆 |

| 大台ケ原を語るには土倉庄三郎を知ることから始めれば山はもっと楽しくなるだろう 元、吉野郡黒滝村の方だが、吉野や大台ケ原、中辺路、尾鷲道、など私財をもって道を整備した偉人です 旧黒滝村の土倉家の屋敷跡に土倉氏の銅像が立つ そんな偉人が整備したという尾鷲道中ごろのマブシ嶺迄往復トレッキングを楽しんだ 過去何度か行ったマブシ嶺だが、記憶で楽しい、新宮山彦グループで取り組んだ時の記事をリンクしておきます |

| お盆前でもあるし駐車場は満車だろうと少し早く着いた 8時前に尾鷲辻から尾鷲道に入る    日本では多雨地帯の大台ケ原山だが、今年は雨が少ないのか、シオカラ谷は水が見えない 尾鷲辻の東屋で、行動食か朝食か軽く食事をした 尾鷲辻から堂倉山とりつきに向かう 昔よりは倒木整備が有り道標もあり道は分かりよいが、石ゴロゴロは変わらない 土倉庄三郎整備の時は石畳だったのだろう    去年熊と出会った付近で鹿の骨が有った 熊ではないだろうがどうしても熊を思い出す 同行のsunaoさんはネット購入した爆竹を工夫した筒に入れて爆発音を出す 熊には効果が大きいと聞く 堂倉山から山頂越えで白サコに向かう    道ではない 道標は有ってもコースは分かりにくい 慎重に踏み跡を見つけて山頂に立つ |

| 山頂から白サコにコンパスを取って下った 直に下れないから、白サコ北側50ⅿ程度の尾鷲道に出た 白サコからコースは2通り取れるが、今回は平坦なトロッコ道だろうコースから尾鷲道へと入る    道標通り行けばいいものを、道標を無視すれば道は抜け通れない 引き返し道標に従った 道は一部でテープなどを探してみたが、コースは分かりよかった |

地倉山下には道標が多い 雷峠と書かれた道標まで行けば、雷峠はこの地点で、昭文社は間違っていると書かれていた  |

| 地倉山もそんな名の山は無いと書いていますから 私の思うに、土倉さんの読みをチクラと読んでしまいそうなったのかもという推測はいかがですか  昭文社雷峠を越えてシロヤシオの木のオブジェ(食害で盆栽の様)コブシ嶺最高所を越えてコブシ嶺道標が有る所に行く 端には三等三角点、雷峠1が有る平地に出る    |

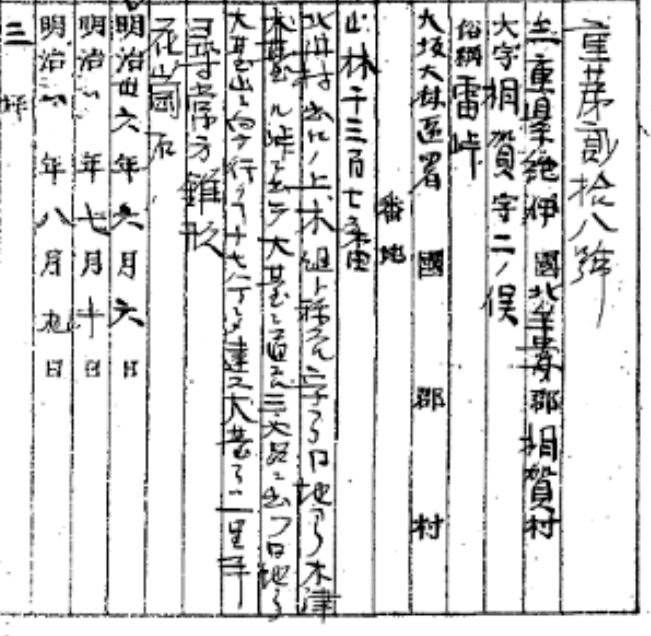

| 山名とか地名にはこだわらないが、道標を読んでみてさて現実はどうかと点の記やパソコンを駆使して見た 三等三角点、雷峠1の点名が示す通りその名の峠が有ったのだろうが、この山の住所だった 旧、三重県紀伊国北牟婁郡相賀村大字相賀字二股の住所が書かれている 捕捉に、俗称は雷峠と読んでいたことを書かれている 明治26年6月6日の事だ   コブシ嶺やマブシ嶺の名は出ない 山域を雷峠と読んでいたようだ 少し下の木陰で昼食を楽しむが食欲が出ない |

| 帰路は地倉山から尾根を伝う 四人は四通りの方向どりをしたが尾根は外さない コンパスは真剣に取ったしGPSも見た    熊注意の看板は見るだけで怖い   熊も食べないイチゴは毒かな 一度食べてみたが味は無い 往路に順じ尾鷲辻に向かう 途中で私のこのページを知る方達と出会い、話が弾んだ 高齢そうだがめちゃ健脚だった 駐車場に出る手前で雷が鳴りだした 車に乗り込みエンジン始動と同時ていどに雨が降り出し、道はガスった  |

| 私の登った大峰山系、台高山系の山 |