堂髑山、百貝岳周回バリエーション 2025/01/19 二人 堂髑山は奈良県吉野郡黒滝村と下市町の境界の山で三等三角点高塚1が乗る山です 地形図の位置にリンクをしておきます 山頂にある山名板も、各ウェブサイトに書かれる山名も統一性が無いようです 私はカシミールのyama16k-e.ndbに載る欧文表記のdodokoyama。漢字表記で堂髑山から音読みのドウドコサン、又はヤマを推奨したいと思います 地方の俗称などもあるかもしれません。今日同行した方の奈良労山のクラブの先輩はトクトク山と聞いたと言う証言もあります |

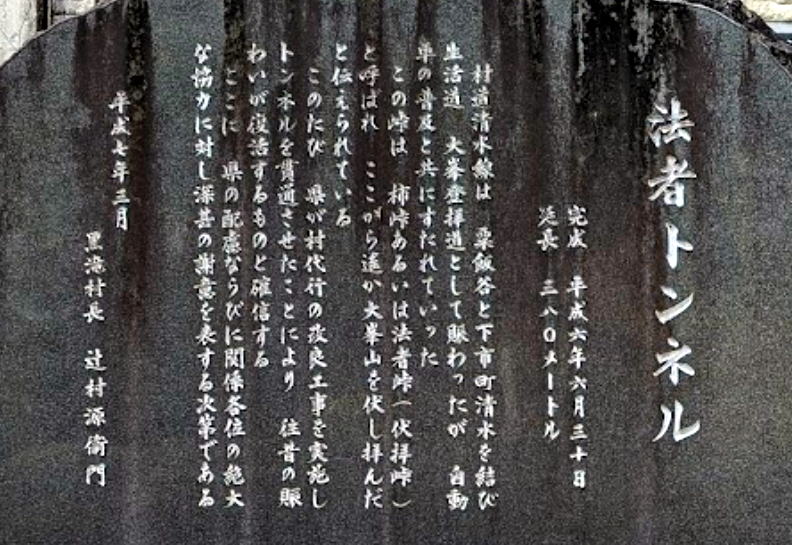

同行の方は我が娘と同年と言う年齢差から、歩速は私に合わせてもらっています 時々山を同行しますが、健脚で読図やロープワーク等登山知識の向上に興味が有り、又入会クラブの考え方に添う方ですから、 読図中心にハイキング道を外しまくってコースを取ってみました 結果、自分の体力が切れ、足の痙攣を起こしてしまいましたが、コレも良い経験かもしれません (◎_◎;) 黒滝道の駅に集合して、黒滝村粟飯谷の正西寺裏の集会所駐車場に車を置かせていただいた 正西寺から法者トンネル方向に向かい、旧道の伏拝峠から尾根に取りつきます    分かりよいのは、法者トンネル東口の石碑から下に階段を下るのが分かりよいが、私たちは少し下の谷から直接入りました 川沿いの道を谷に入れば、地元の方は道が違うと大声で教えてくださる それもそのはずで、近くには百貝岳から下るハイキング道が有るからだろう 大声で峠に登る意味を答えた  東口を下から写す 東口を下から写す目的の伏拝峠は、柿峠、法者峠、と多くの名を持つ  旧道には林道が開かれ、古道跡が消えていた 登れば分かるだろうと安易に経験の感をたよりに歩いたために道を外して大きくアルバイトだ 現地形図には東口からの道は乗らないが、トンネル東口下から伏拝峠(法者峠)にコンパスを合わせておけばアルバイトは避けられただろう カシミールの地図に道は残っている 参考まで切り抜き載せておきます    伏拝峠は全く見晴らしは無いが、その昔は尾根を越えていたのだろう 尾根からは見えたのかもしれない 峠にはモノレールが有りその横から尾根に乗る  |

| 途中でモノレールと別れる 尾根に乗れば尾根芯を登ってゆけばよいが、少し踏み跡が分かれる 兎に角尾根芯を登ろう    鉄塔からは道はないがテープが打たれ山頂は近い 山頂には三等三角点 高塚1が有る 山名板は多いがどれも古く、読みは少しずつ違うのが面白い 宝来の鈴さんの点の記データーは正しい   測量ポールに取付けられた山名板を読む同行者Dさん やはり山名は ドウドコ、又はドウトコ山でしょう 漢字は 堂髑山です |

| 尾根を地蔵峠に向かう 途中に林道など並行するが尾根芯を歩く 倒木も多いが通るに問題はない    途中に写真のマークが木に書かれている 多分だが道は良い所から、粟飯谷に下るコースと思われた  マークの裏には道は見えないが薄い踏み跡が有り雑木の中にテープが巻かれていた 薄いが踏み跡は分かりよくなり、やがて道が出る 不安が有ればテープを探しGPS等で位置を確かめよう    案内道標が出れば、黒滝村の百貝岳のハイキングコース道標だ 金網の向こうには見えにくいが四等三角点、地蔵峠を確認する その先で電波塔が出て、道の分岐箇所に又村の案内が有る そこが、地形図の破線分岐だ 下山時は破線分岐を下るが、破線部分は道が流れ、先人のテープを追った 分岐は無視して地蔵峠に下る |

地蔵峠には弘法大師が日、唐、韓の土で作ったとされる地蔵を祀ったのが最初の地蔵堂と、山上道を大峰山に向かう参詣者に湯茶をふるまったと言う 東屋が有ったとか 今は地蔵堂と休憩所の東屋、水源の地蔵の泉がある |

| 少し南に車道を歩き車道で鳳閣寺に向かうのが指定ハイキング道だが、地形図から近道と途中の尾根を直登で源理大師廟塔に向かう 少し尾根先を間違いアララと道に戻るが軌跡はそう見えない 写真の位置から直登で登る予定でした   直登尾根はあまりにも急傾斜だ 尾根先にトラバース道が有る。 この道をトラバースで行けば緩やかな尾根があるからと、その尾根に向かうが道が悪くなり、やはり予定の直登尾根に適当に登った。 もちろんコンパスで方向は探る 地形図ではわずかに緩やかだが、ブッシュの雑木が邪魔だ 予定の直登尾根もそう簡単には登らしてくれないが、尾根中には道が有った あと標高差50~60mで道が出る 分岐らしい所にお堂のような跡があり、今度は広いトラバース道が水平に伸びる 現在地はGPSで確認するが、道は地形図には載らない   道は良い そろそろ緩やかな尾根下だろうと思う付近で道が分岐する 上側だろうで上道に取り尾根芯に出れば道は先にと続く。行き先は分からないが百貝岳を巻き吉野方面の道だろうと思った 尾根先から直登すれば源理大師御廟に出るはずだ 尾根先を回り込んだところに小道が尾根にのるがもう誰も登った跡は無い  道跡を登ると直ぐにハイキング道と書かれた大きなテープが落ちていた 古いハイキング道が有ったのだろう 標高差50ⅿで源理大師御廟に出た 少しは傷んでいたが通るに問題はない  御廟は重文指定のものだ 其のうえで切り株が出て昼食とした |

道は一本だ 急に動悸が激しくなった。 疲れかもしれないがここ最近の飲みすぎかな」 (◎_◎;) 兎に角山頂に出る   この時期は4時帰着だろう Dさんもヘッデンは持参しているが、電池確認はしていないと言う。予備電池は持っている、少し迷いが有る 兎に角目標は鎌倉岳だ 動悸は収まったが足がやや重い?? 道標で方向を確認した   雪は殆どないが金峯山寺に向かう道で積雪の上に倒木が有り、用心のために少し横向きで越えようとして足を着地するとアララ、ヒラメ筋が痙攣した イタタタ、直ぐにヒラメ筋を伸ばそうとするが傷みに勝てない 素早くコムレケアーの錠剤を出してくれるDさん 何とか痛みを抑えたが、完全に足が攣れば下山時間がずれる 鎌倉岳を諦めた 鳳凰寺方向に下ることにする    トラバース道は細い 下りならいいが登りもあった 小枝を拾ってWストックにしてみたが効果はなさそうだ 途中に取水場が出た ユックリと鳳閣寺で一休みだ 展望台のあることをすっかり忘れていた    寺下から見晴らせる金剛山、葛城山、二上山は美しい    堂髑山が見える 春日神社は素通りだ   途中で道上にお堂を見つけていた 行ってみれば大きなお堂だった 山の神をお祀りしているのだろうか |

| 地蔵峠から往路のハイキング道に登り返す 粟飯方向には二つのルートが見て取れる 地形図のルートか村指定ハイキング道かと相談するが、ヤマレコの軌跡が載らないルートを下るで、地形図道とした    分岐には道標が有るが方向は無い 最初は道が良いが、だんだんと道が流されハッキリとしない 時には靴幅の広さだがテープが有る道だろう GPSは大きく道を外す 地形図が違うのだろうと判断するが、踏ん張れば痙攣が怖い 段差は手とストックで力を逃がす 下にガードレールが見えてきた 道は間違っていないようだ    破線道の位置だが現場は林道だ 地形図の家が出て位置を確認した だんだんと道が良くなり村中を正西寺まで戻った  時間は16時10分と予定時間に下れた マア、Dさんには少し不足かもしれないが、上手く回れたと思ってくれるかな (;^ω^)💦 |

| 戻る |