龍門山 穂落コースから 下山は権現の滝コース 2023/04/20 二人  龍門山に南側の穂落コースを登ってみた コース名は穂落だが取付きは読みは同じホトシだが漢字は布袋石と書く 今回探し出せなかったが、旧打田町飛び地だった耕作地跡は穂落と書かれた地図を見た記憶が濃い ネット検索で今昔地図の和歌山北部の地図では明治の終わりごろは田中村飛び地とある  |

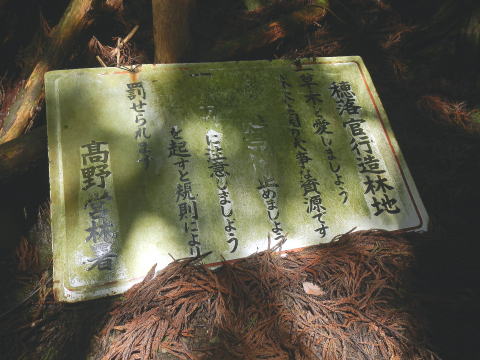

県道三号線、かつらぎ桃山線の凸地に路駐して郵便局前から布袋石(明治地図では袋石)取付く 郵便局横の擁護壁に穂落コースの案内が有る コースには道標が残る   後は道なりに布袋石内を登る 地元民に尋ねれば、穂落は知らないがここはホトシと言うと言った 擁護壁の注意点にも布袋石と書かれていた 薬師寺、熊野権現社下から道標に従ってん登る    舗装路を道標に従って登ってゆく    車も軽四が入る程度の道の奥に最後の一軒家が有った 花は知らない私だが、少しは覚えようと必死で勉強するが覚えは悪い ホタルカズラの花が綺麗だった 奥地に入っても道標は健在だ 耕作地跡だろう石垣などが出る カキドウシの花が咲くし野草が目立つコースでもある    舗装路が終われば、道は登山道風になり、滑落注意と書かれた看板??が出た その先で道が抜けた跡が有り、昨夜の雨で滑る 安全のために高巻いたが、巻も安心では無かった ここにフィックスロープが欲しい所だ   その先で穂落官行造林地の看板が出た この付近は穂落と言うのだろう 昨夜の雨が道を濡らし谷は水量が多い    道成に登れば地形図は水線を横切る所が出る 小さなマークが有った 渡渉は出来たが水は多い 左岸に渡り植林内を道成に登るが、少し倒木が出た 通行には問題は無い |

左岸をそのまま登れば地形図道だが、倒木が重なる手前で渡渉で右岸に渡り沢から離れて行く その先に道標が有ると言う同行のsunaoさん、私には見えない 渡ったた付近は旧田中村飛び地で、打田町飛び地に成り、現在は紀の川市で、地図からも飛び地の字は消えた この付近は踏み跡は薄い 時々出るマークは見のがせない    龍門山も鹿が入り込んでいるようだ 植物の多様性がある龍門山も食害が心配される トラバース状の道から尾根にと登ってゆく マークは少ない   引き込まれたテープ 引き込まれたテープ踏み跡が分かりにくく成るころ、一巻きの黄色のテープが出た 左に濃い踏み跡が有るところから、左に入ったがどうやら道を外したと引き返すアルバイトだ 尾根でジックリと眺めれば小さなマークが出た 木苺が道を隠しているが踏み跡が東に向かう 倒木にマークが出て向こうに道が続く   この付近は地形図には道が載らないが、今昔地図の明治43年版には古道が書かれている 良く残ったものだ    地形図の道に出た チゴユリが多く咲いていた sunaoさんのもみじ饅頭で元気を出し、後標高差150mに元気を出す 登るほどに道が不明瞭で木苺が増え棘が服に引っ掛かる 剪定ハサミのほしい所だ 道にこだわらず、二人はマイルートを取るが、道測量杭に沿うのが一番良さそうだ 道標が出ればヤレヤレ、田代コースに後10m程度だ    田代ルートに出れば正面にミツバツツジが綺麗に咲く 遅咲きだろうか、種に名前が有るかは分からない 磁石岩周辺はミツバツツジが多かったしまだ蕾の物も有った    磁石岩で景色を楽しみ、岩の磁極を探ってみた 空は快晴で気温が高い 山頂までひと登りだが、ギフチョウがまだ飛んでいた    山頂には三人がいた 二人組の方は粉河駅から田代峠登山口までタクシーで来たとか、コンクリート歩きは嫌だとの事、タクシー料金を尋ねれば、1400円とか 案外と安い、パラグライダーの飛び出し地点までのコースを尋ねられたが、記憶は薄く方向のみを言った この時写した写真に、偶然ギフチョウが写っていた |

昼食をすませ、田代峠に下る    田代峠までは自然林の綺麗なコースでリョウブの木が多い これからはカキノハクサやヤマユリもチラホラと咲く この山は野草を持ち帰る方は少ない。 自然環境に恵まれた山だ 穂落コースの道標が落ちている 腐り防止の為に木に差し込んだ 田代峠から下れば、ギフチョウが二匹飛んでいた 山頂付近よりカンアオイが多い 卵のうえつけだろうか   |

道成に下る 前回のコースはすぐ先で尾根を下った https://www.syotann.com/20230417gongennotaki.html 今回は道成に下ってみた 尾根より道は悪いが古道は残っている。 地形図の道は谷に下るが尾根をクネクネと下る 途中はやや小さな枯れ木が落ちたり、羊歯が道を隠す    クネクネを下り切れば小さな渡渉が出た ここでGPSカンニングだが地形図とは道が違った 当時は緯度経度の誤差も大きいだろうが、今昔マップ地形図を見れば道は谷を下っていない 竹が出だした 今昔地図には1934年まで竹藪が載る 植竹されたものだろうか、釣の、のべ竿などにつかわれる竹だ 高野口に近い、この付近も釣り竿の生産でもあったのだろうかと空想を飛ばす ( ´艸`)   竹藪で通行が出来なくなった。 20m程引き返し道から東に下り、耕作地跡らしい所を東側を巻いた 道跡を掴み、幾つか渡渉して主に左岸を下る    今昔地図にGPS軌跡を入れれば道は右岸のように感じるが、これは当時の地形図の精度の違いかもしれない この点は分からないが、支谷から取水パイプが引かれていた これに沿って下るが、パイプが谷に下る所から斜面に登れば、道はハッキリと出る 少し先で、子供を抱いた地蔵様が出て、その先150m?程度で目立つテープが巻かれている    テープから小尾根を下れば、右手に回り込むように小道が有る その先に炭焼きの跡が出る下に、虎ロープでコース誘導が有る  |

ロープに沿って下れば、滝が出る その瀧が権現の滝だろうか? 上の滝👇   滝を見るような石積みの棚が有った 祠でもあったのだろうか 以前下った時に、滝の上に小祠が有った記憶が有る 滝下の石が積み重なった沢は美しい ロープにそって下るが、雨後で滑りが多い。 小さな岩間を抜けるのに苦労する私だ 下り切れば道が出る上に岩屋権現社の社が大きな洞窟内に有る   神社に柏手を打ち舗装された道を下った 途中で取水パイプから水が落ちる 手洗いを済ませ道に戻ろうとして足元が滑りヨロツキ転び、あわや道下に転落かと焦った 事故とはこんなものだろう sunaoさんも驚いただろうな 地形図から、尾根や分岐道を確認しながら下る 道はほぼ水平で、17日の下り道に出くわせば、後はルンルン    成長の早いタケノコに驚きながら、ハハコグサを見つけては写真を撮り、ショウジョウバカマの花跡の大きさに驚きながら下る 郵便局に出れば、車まで後少しだ   |

| 総時間7時間5分 移動距離11,2㎞ ヤマレコ記事を埋め込んでおきます |

| 戻る |